目次

誰しも1度は「人を教える」という経験をしたことがあると思います。

しかし、「うまく教えられなかったなぁ・・・」

「自分ではしっかり教えたはずなのに・・・」

といったような経験をした人も多いと思います。

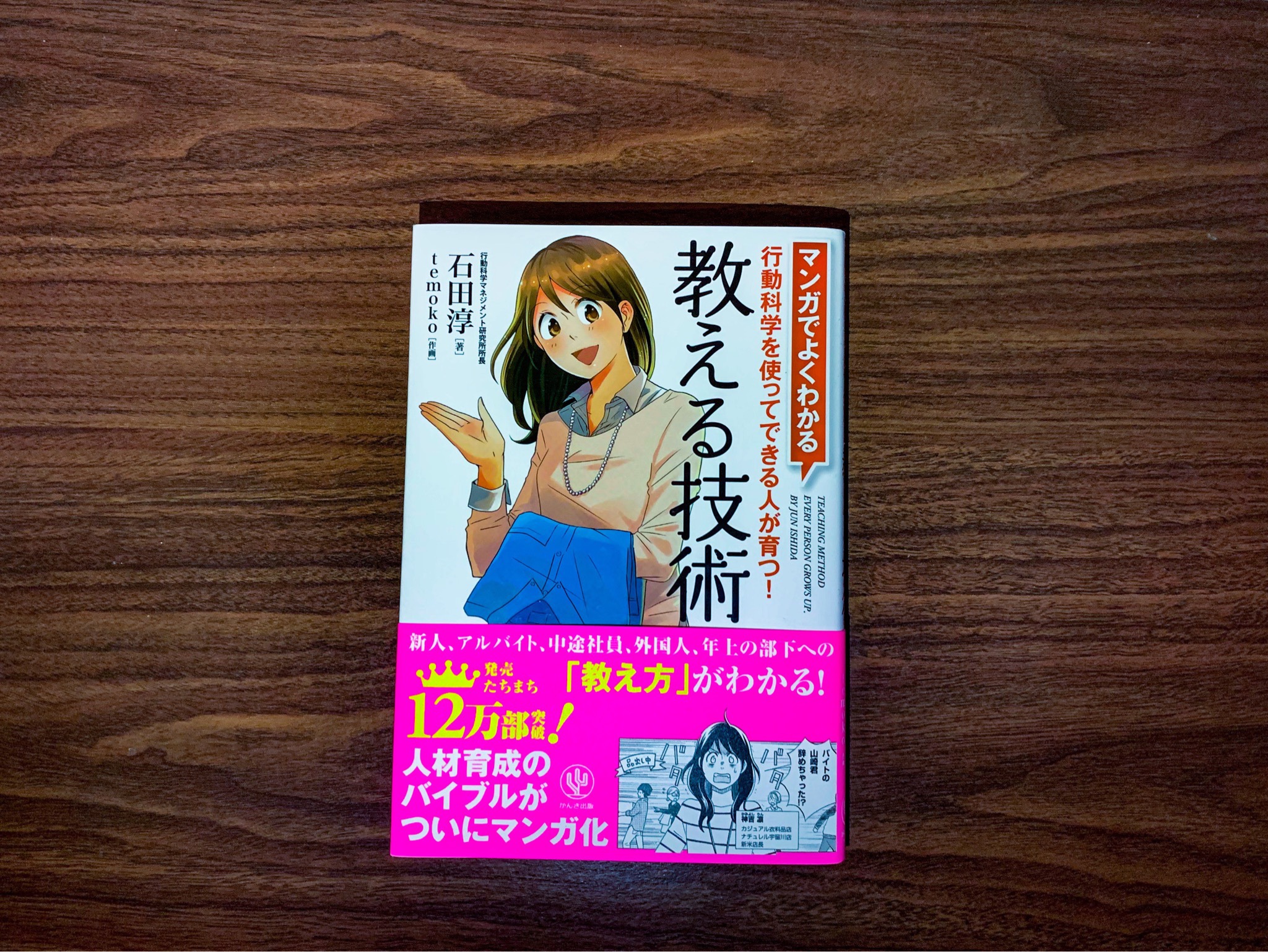

そこで、今回は「教える」ことについて解説した本を紹介します。

ビジネスの世界だけではなく、学校や塾などで子供を相手に教えている先生にも通じるところがあると思います。

著者について

石田 淳(いしだ じゅん)

社団法人行動科学マネジメント研究所所長。(株)ウィルPMインターナショナル代表取締役兼最高責任者。米国行動分析学会(ABAI)会員。日本行動分析学会会員。日本の行動科学(分析)マネジメントの第一人者。

私が思ったこと

私がこの本を読んで思ったことは次のことです。

教えるには「事前準備」が重要だということ

本書でも触れられていますが、事前準備をしないまま場当たり的に教えている・・・なんてことありませんか?

教える時は、教える内容について、かなり深く理解していることが求められます。

その理由は、

具体的かつ比喩的に教えることができるか

に関係してくるからだと、私は思います。

つまり、マニュアルに書かれているままに伝えたところで相手は理解してはくれないからです。

もし、そういったマニュアルを読んで理解できるのなら、マニュアルを読むように指示すれば済みますからね 笑

しかし、そういう人はほぼいないでしょう。

そこで教える内容をより具体化したものが必要になります。

抽象的なものを具体的なものにできる能力が教える人にも求められているとも言えますね。

それと似た形で比喩的な表現ができることも求められます。

そして、この具体的に、比喩的に説明できるようになるには、教える内容をより深く理解している必要があるわけです。

そのための「事前準備」というわけです。

相手の「わかりました」に注意すること

これも多くの人が相手が言った「わかりました」を鵜呑みにしていることがあるのではないでしょうか。

そして相手がミスをすると「あのとき、『わかりました』って言ったよな!!」となってしまいます・・・

相手も悪気があって「わかりました」と言っているのではありません。

教えてもらったその時、その場ではわかっていても、いざ数日経つと少し忘れていたりするものです。

そこで、実践してもらうと、多少のミスが出てくる・・・ということなのです。

また、こちらから「わかりましたか?」と聞いたときに「わかりました」と答えてしまうこともあります。

これは、「実はよくはわかっていないけど、『わかりません』とは言えない・・・」ということなどから「わかりました」と言ってしまうのです。

この場合は、実践することで疑問点が出てくることもあります。

相手の「わかりました」を鵜呑みにせず、教えた後もしばらくは注意深く見守るほうがよいということでしょう。

指摘をするときは行動「のみ」を指摘すること

この「行動『のみ』を指摘する」というのは、一見すると、簡単にできそうですが、

ついうっかり「だからお前は仕事ができないんだ」や「そんなんじゃ、他のこともまともにできないぞ」

と言ってしまいがちです。

これらの指摘は「行動『のみ』」を指摘したものではありません。

例えば「だからお前は仕事ができないんだ」は、あまりにも抽象的すぎます。

へたをしたら、人格否定とも捉われかねません。

それに言われた側も改善のしようがありませんし、やる気を失い、さらなるミスを誘発しかねません。

ですので、指摘をするときは

1、その場で

2、ミスについての行動だけに絞って

指摘をすることを心がけたいものです。

コメント