目次

「最近、ウチの会社の経営、傾いてないか?(´・ω・`)」

なんて思っている人、ぜひ、この本を読んで欲しいですね!

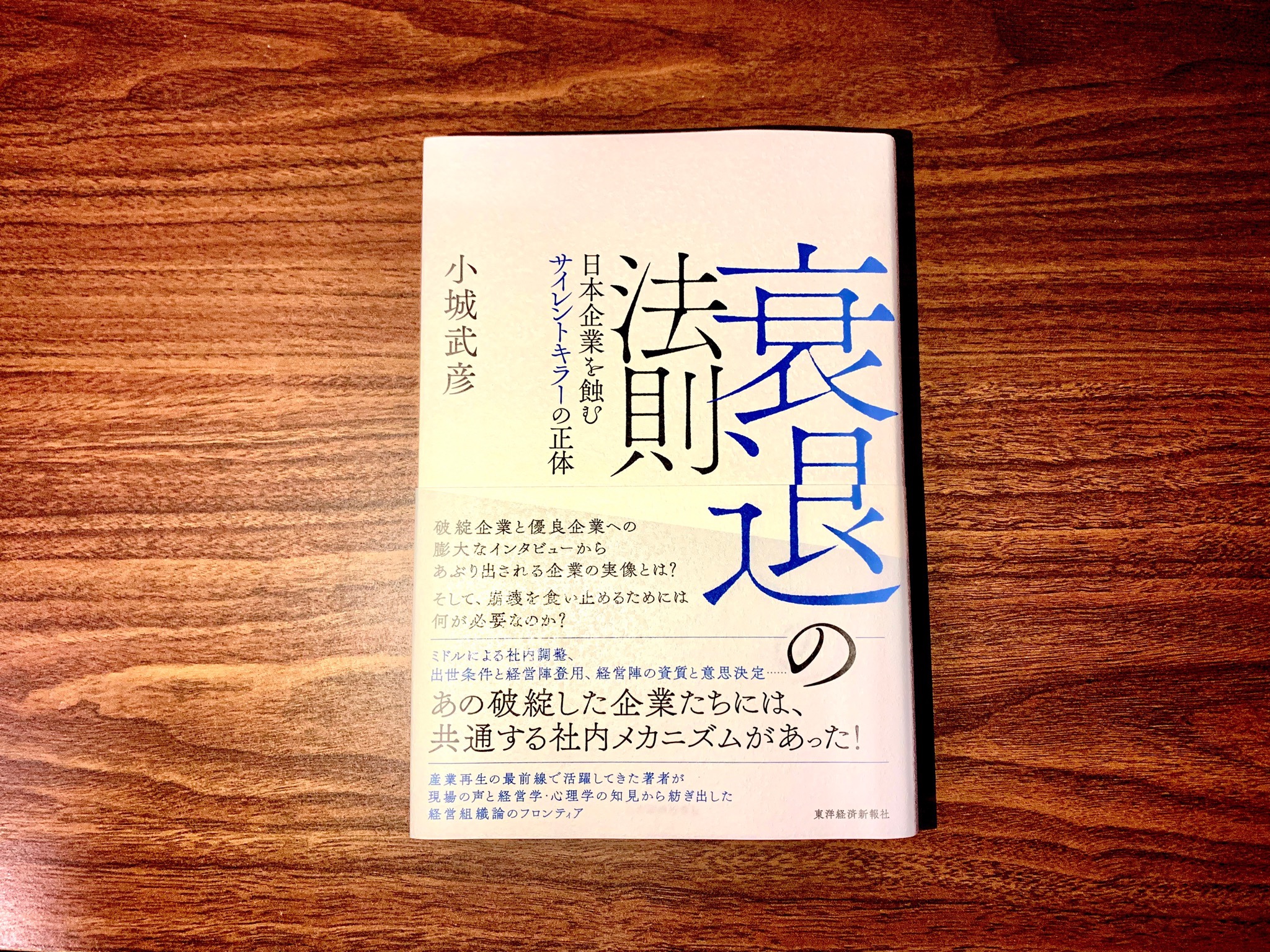

今回は、企業の衰退が起こるメカニズムを日本文化にまで掘り下げて分析した書籍『衰退の法則』を紹介します。

自社の経営状態が芳しくないなーと思っている経営者には、破綻予防の参考になるかと思います。

著者について

小城 武彦(おぎ たけひこ)

1961年東京都生まれ。1984年東京大学法学部卒業、通商産業省(現・経済産業省)入省。1991年プリンストン大学ウッドローウィルソン大学院修了(国際関係論専攻)。1997年カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社、代表取締役常務などを経て、2004年株式会社産業再生機構入社、カネボウ株式会社代表執行役社長(出向)。2007年丸善株式会社(現・丸善CHIホールディングス株式会社)代表取締役社長を経て、2015年より株式会社日本人材機構代表取締役社長。2016年東京大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。株式会社西武ホールディングスと株式会社ミスミグループ本社の社外取締役、金融庁参与を兼務。

私が思ったこと

日本企業には衰退しやすいメカニズムがある

筆者はこのメカニズムを「衰退惹起サイクル」と名付けています。

この「衰退惹起サイクル」は、

- 経営陣の意志決定プロセス

- 社内調整(事前調整)

- 出世条件

- 経営陣の資質

この4つの要素がサイクル状に働くことで、企業を衰退に導くとなっています。

詳細は本書に譲り、私はこのような「サイクル」を発見できたことは、企業が破綻することを予防してくれるものになると思います。

そのメカニズムは日本の文化が原因のひとつとなっている

実は一見すると、破綻した企業と破綻せずに生き残った企業(本書では「優良企業」)とでは、「衰退惹起サイクル」が駆動しており、そこまで差は無いように見えます。

著者はその理由を「日本文化」に見出しています。

日本文化には、予定調和的な空気を尊重するといった要素があります。

それらが「衰退惹起サイクル」を産み、醸成していくと筆者は指摘しています。

これにはいろいろな議論を呼びそうですが、私は可能性のひとつとして考えられると思います。

侃々諤々の議論を避けるというのは、日本人なら「まぁ、そういうのも時には必要だよね」となってしまうと思います。

ここで敢えて、議論をするというのは、相当な勇気が必要だと思います。

その「侃々諤々の議論」をできる雰囲気を作り出すことがまずは必要なのではないでしょうか・・・

そのメカニズムをいかに食い止めるかが分かれ道

この「衰退惹起サイクル」を完全に取っ払うのは、難しいらしいようです。

そうなったら、「いかにこのサイクルが動かないようにするか」ということを考えるしかなさそうです。

本書には、破綻企業と優良企業との対比も書かれています。

優良企業は「衰退惹起サイクル」が駆動しないような対策が取られています。

例えば、優良企業では「『ファクト』をベースに議論をする」ことが徹底されています。

それに対して破綻企業では会議をしても予定調和的なものとなっており、議論をするという空気にはなっていなかったようです。

ほんのちょっとしたことを徹底するだけでも、「衰退惹起サイクル」の駆動を止められる可能性があるということですね。

しかし、従業員からこれらを導入するのはハードルが高そうです・・・

(ボトムアップが推奨されている企業なら、すでに「衰退惹起サイクル」の歯止めはされてそうですからw)

最後に

日本企業は文化的に衰退しやすいメカニズムが潜んでいる可能性が高いということが本書で示唆されています。

現役の経営者だけでなく、これから起業を考えている将来の経営者にも一読してほしいと思います。

コメント